Nel precedente articolo di questa raccolta di narrazioni nate intorno al “Bosco delle Querce”, abbiamo raccontato come si è strutturato il progetto “Insieme per il Bosco” di FARE Arte Contemporanea Applicata e Circolo Legambiente Laura Conti di Seveso. Questo progetto rappresenta un fil-rouge con le pratiche ambientaliste del passato di Seveso: nasce dalle riflessioni di quei gruppi ambientalisti che dal 2012 presidiano questo luogo difendendolo dalla minaccia della autostrada pedemontana e si sviluppa poi attraverso il ripensamento collettivo di un’ampia rete associativa1, a partire dalla ricerca sociologica che era stata condotta nel 20222.

In questo articolo racconteremo di come si siano strutturate le azioni di questa rete, dei significati, del portato simbolico e della declinazione in pratiche socio-ambientali.

Il percorso dei focus group: tra spazio simbolico e pratiche socio-ecologiche

I partecipanti all’indagine sociologica sono stati coinvolti in un percorso di focus group. Partendo dagli esiti della ricerca, nei diversi gruppi di lavoro sono stati affrontati i temi e le questioni emerse in uno spazio di riflessione collettiva di pratica socio-ecologica con e nel Bosco.

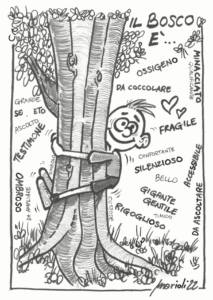

Il primo passo è stato quello di riconoscere il Bosco delle Querce come portatore di interesse. Un luogo che esprimeva una propria identità e bisogni ad essa connessi. La raffigurazione simbolica ha trovato rappresentazione nell’immagine di una quercia. Le sue radici sono gli aspetti più nascosti, identità e natura da conoscere e scoprire. Il tronco è ciò che lo sostiene in termini di punti di forza e di equilibrio. La chioma è ciò che è più esposto alla vista: una natura fragile che chiede cura e rispetto. Per lo sviluppo di questo primo focus è stata utilizzata O.P.E.R.A., una tecnica di brainstorming guidato che consente di accompagnare e facilitare gruppi di lavoro nel passaggio dalla dimensione individuale a quella gruppale di elaborazione di idee. Questo strumento ha permesso ai partecipanti di elaborare un pensiero collettivo intorno al tema proposto della nominazione del soggetto Bosco, arrivando alla declinazione di quei caratteri peculiari che lo distinguono da qualsiasi altro parco cittadino.

Da questo processo di nominazione il percorso è poi proseguito con l’identificazione dei “semi di bosco”, da coltivare e far crescere nella consapevolezza della sua comunità.

Semi di Bosco: pratiche generative per nuove alleanze

A partire dalle parole utilizzate nel primo focus group per nominare il soggetto bosco, è stato fatto un lavoro di aggregazione e lettura dei significati, capace di produrre categorie che potessero restituire un senso più generale di quanto era stato elaborato nel processo di nominazione.

Questa parte di lavoro, che si è svolta nel secondo focus group, si è caratterizzata come pratica generativa di immagini metaforiche, in grado di restituire un senso compiuto a livello di pensiero e di azione. Nell’immaginario dei partecipanti ai focus group la stessa idea di “seme” aveva il portato di quel coltivare nella collettività i significanti che il Bosco restituiva. Semi, da coltivare con cura e responsabilità. Vita ecologica da accrescere in un senso condiviso, capace di generare conoscenza e responsabilità: istanze e bisogni che erano emersi in modo ricorrente nelle interviste della ricerca sociologica.

La memoria è un aspetto identitario. Storia e radici della nascita del Bosco sono elementi da tutelare e valorizzare. A partire dai suoi insegnamenti è possibile attualizzare le questioni socio-ecologiche. Estrarre nuove narrazioni. La memoria è nelle radici del bosco, che le permettono di evolversi in nuove e diverse forme.

La conoscenza delle caratteristiche ecologiche ed ecosistemiche del Bosco è un nuovo bisogno. La sua evoluzione, le trasformazioni e la capacità di auto-rigenerarsi. Il desiderio di conoscenza è stato espresso anche nella forma di capacità di cura e di tutela degli equilibri che la natura richiede di preservare. È il seme del bosco attore, soggetto attivo e partecipante.

Il respiro è l’opportunità di riscoprire qualcosa che l’essere umano sembra aver perso nel proprio stile di vita e nel suo modo di stare dentro a un ecosistema. Il Bosco è quel luogo grazie al quale l’essere umano può osservare i ritmi della natura e tornare a sé. Questa interrelazione muove verso nuove pratiche di rispetto, da interiorizzare e portare al di fuori dei confini naturali del Bosco.

L’evoluzione è l’esempio di come la natura possa non solo crescere ma anche rigenerarsi e restituire nuove e inaspettate forme. Il bosco è uno dei primi esperimenti di ingegneria ambientale e di riforestazione urbana all’interno di una storia di disastro ambientale. È il simbolo di come l’azione dell’essere umano sulla natura possa essere anche un fattore positivo e non solo elemento di rischio o distruzione. È il simbolo di una riparazione del danno che l’uomo ha interpretato.

L’equilibrio è una forma di alleanze ecosistemiche. C’è un legame affettivo che lega il Bosco alla comunità umana con cui co-abita. Nella comprensione della sua natura speciale e dei suoi fragili equilibri emerge il bisogno di responsabilizzazione e di consapevolezza. Un vivere comune che sposta la centralità dell’essere umano verso una maggiore attenzione a ciò che lo circonda.

Dalle immagini metaforiche alla strutturazione delle pratiche

Nel terzo focus group i partecipanti hanno lavorato in piccoli gruppi. Ogni gruppo ha avuto il compito di declinare un seme in azioni: pratiche che potessero interpretare quei significati espressi in parole e concetti, capaci di trasmettere verso la comunità quel cambiamento atteso di prospettiva nella considerazione del Bosco in termini di conoscenza e assunzione di responsabilità.

Da qui sono proseguiti i lavori verso la coprogettazione di un’iniziativa pubblica che si è tenuta proprio nel Bosco delle Querce il 21 maggio 2023. Il gruppo di lavoro ha stilato un piccolo manifesto di intenti, da presentare alle istituzioni e alla cittadinanza. Ne riportiamo qui un breve estratto.

“Dove prima erano campi e cascine, fu un giorno il primo disastro industriale della nostra indaffarata modernità. Al posto di un deserto, cicatrice di una ferita ancora aperta, il sogno di un nuovo Eden. Invece di un inceneritore, un bosco ricostruito dall’uomo. Un luogo figlio di una visione, frutto della lotta di una comunità che non si è rassegnata all’ineluttabile cinismo del cosiddetto “progresso”, l’alternativa resa finalmente possibile. Un’eredità preziosa e fragile, che richiede un impegno collettivo: solo la consapevolezza di cosa rappresenta il Bosco delle Querce nella sua storia e specificità potrà far crescere le azioni di cura, difesa e tutela del suo ambiente, della sua biodiversità, della sua buona gestione, del suo ampliamento, in una parola del suo destino. E magari ancora diventare strumento educativo, “buona prassi” come risposta eloquente ai tentativi di sfruttamento incontrollato del territorio sempre in atto. Un’evoluzione culturale che sia estensione dei suoi confini e pervasività dei suoi semi tutto attorno a sé. A beneficio di tutti e ognuna“.

In termini scientifici è abbastanza evidente che per poter dare contezza, non tanto degli output di progetto che sono stati raggiunti attraverso le azioni messe in campo, ma di un reale cambiamento di prospettiva verso il Bosco delle Querce da parte della sua comunità di riferimento, sarebbe necessaria una nuova indagine allargata alla cittadinanza. Ciò che possiamo dire qui è che due sono i movimenti che si osservano allo sguardo di chi ha elaborato e condotto questo progetto.

La prima evidenza riguarda la rete che ha lavorato assiduamente allo sviluppo e messa in campo delle azioni. Quando è iniziato il percorso era piuttosto evidente un gap di conoscenza di tutte le questioni intorno al Bosco tra i gruppi ambientalisti, che storicamente avevano portato avanti progetti e battaglie legate a questo luogo, e la nuova rete più allargata che si era costituita grazie al progetto: un disallineamento in termini di storia e memoria di questo luogo così come in termini di assunzione di responsabilità verso lo stesso. Alla fine del percorso questo gap è stato colmato e ricomposto e l’intero gruppo ha beneficiato di uno scambio reciproco che ha arricchito la visione di tutti i soggetti in campo, producendo nuove sintesi di pensiero e prospettive.

La seconda evidenza riguarda l’osservazione di un certo cambiamento nel modo di stare all’interno del bosco da parte della cittadinanza. Le iniziative pubbliche sono sempre più partecipate in termini di numero di presenza, la costanza nell’organizzazione ha prodotto un nuovo interesse nella cittadinanza rispetto a ciò che nel bosco accade. Non solo, si osserva anche un certo cambiamento nel modo di stare all’interno di questo bene comune. Il bosco non è più solo luogo di attraversamento ma sembra essere diventato luogo di interesse e affezione.

È rilevante anche il risultato raggiunto rispetto alle istituzioni medesi. La ricerca aveva infatti fatto emergere la percezione di uno scarso coinvolgimento delle stesse non solo nella gestione, ma anche nella considerazione del Bosco come parte integrante della storia e del tessuto urbano e sociale della città. L’importante lavoro di ricucitura e tessitura di relazioni condotto da FARE nell’ambito del progetto, sembra aver mosso un interesse verso una partecipazione più attiva di Meda.

Nel luglio 2023 infatti è stato inaugurato il nuovo percorso all’interno della porzione medese del Bosco, realizzato con un investimento di 40.000 euro per la riqualificazione delle sponde del Tarò e l’apertura di un sentiero.

Permangono invece le contraddizioni rilevate già nella narrazione del primo articolo della storia sociale del Bosco delle Querce. Mentre il progetto lavora alla sensibilizzazione e ricostruzione di un diverso senso di responsabilità e consapevolezza dello stare con e dentro al Bosco, si osservano ancora forme di utilizzo strumentale del luogo, che ne compromettono gli equilibri ecosistemici e che operano in direzione di uno sfruttamento antropico in cui la natura sembra avere la sola funzione di sfondo. Queste grandi manifestazioni, che ancora oggi vengono organizzate con il patrocinio delle amministrazioni comunali, fanno così emergere la necessità di un lavoro collettivo che deve coinvolgere anche i livelli istituzionali perlopiù assenti in questo percorso.

La seconda fase progettuale di “Insieme per il Bosco” (in corso)

Nel 2024 il progetto è stato rilanciato con un nuovo finanziamento. Partendo dagli output della prima fase sopra descritti, si sono delineate nuove strategie per proseguire le attività, potenziandone sia il lavoro di comunità sia le iniziative correlate. Tra gli obiettivi del nuovo corso c’è l’ampliamento della rete dei portatori di interesse, lavoro che vedrà una fase di lancio nell’autunno del 2025 con la collaborazione di Pares. La strutturazione delle iniziative ha affondato le sue radici nel percorso di significazione svolto all’interno dei focus group. Parleremo di queste iniziative negli ultimi due articoli dedicati al Bosco delle Querce.

| Questo contributo è parte del Focus tematico Collaborare e partecipare, che presenta idee, esperienze e proposte per riflettere sui temi della collaborazione e della partecipazione per facilitare cooperazione e coinvolgimento. Curato da Pares, il Focus è aperto a policy maker, community maker, agenti di sviluppo, imprenditori, attivisti e consulenti che vogliono condividere strumenti e apprendimenti, a partire da casi concreti. Qui sono consultabili tutti i contenuti del Focus. |

Note

- Fanno parte della rete: FARE; Circolo Legambiente Laura Conti Seveso; Natur&Onlus; Sinistra e Ambiente Meda; Impulsi Meda; Seveso Futura; Musicamorfosi; Centro olistico Samadhi Seveso; ASD Dan Dien; Marathon club; Gruppo Cinofilo Groane; Associazione anziani Seveso.

- La ricerca aveva come obiettivo quello di indagare il legame tra il Bosco e la sua comunità in merito a: la permeabilità del portato delle memorie; il simbolismo nell’immaginario collettivo; il futuro come possibilità. L’indagine ha riguardato “portatori di interesse” ovvero quei soggetti collettivi che nel corso degli anni avevano interagito con il Bosco a cui sono state chieste opinioni su quattro macro-aree: memoria e permanenza nell’immaginario del binomio Seveso/disastro; il Genius Loci del Bosco; il rapporto con il Bosco come elemento distintivo dell’identità collettiva; il futuro.