Il welfare culturale è sempre più spesso considerato uno strumento di empowerment nei luoghi dove il malessere sociale, la povertà economica e la fragilità individuale faticano a trovare risposte pubbliche adeguate.

In questo contesto si inserisce l’esperienza di Riverrun, un ente del Terzo Settore che ha scelto di investire sull’arte e sulla cultura come strumenti di rigenerazione sociale nei territori più fragili del Paese.

“Lavoriamo con i territori marginalizzati perché ci sembrano i luoghi più interessanti. Sono quelli che hanno un’urgenza palpabile di ripensarsi e di costruire nuove possibilità”. Così Lorenzo Mori, anima progettuale di Riverrun, sintetizza la visione alla base di un’organizzazione che dal 1997 sperimenta forme innovative di welfare culturale con impatto sociale diretto nei “luoghi che il capitalismo o non ha ancora intercettato o ha già sfruttato e abbandonato”.

Nata come realtà legata al teatro contemporaneo, Riverrun ha lentamente esteso il suo raggio d’azione, abbracciando le arti performative, l’arte relazionale e, più di recente, pratiche culturali partecipative e trasformative. Oggi è un centro di produzione culturale che ha messo la cultura al servizio dell’innovazione sociale.

L’arte di riattivare territori, persone e relazioni

Il percorso dell’organizzazione si fonda su una visione dell’arte come pratica collettiva, non più legata alla “figura dell’artista-genio”, ma intesa come infrastruttura relazionale capace di generare benessere, consapevolezza e progettualità condivisa. In quest’ottica, arte e welfare si intrecciano in un unico processo, che prevede la cura del legame sociale e l’attivazione della creatività collettiva.

Per Riverrun, cultura, benessere e relazioni sono inscindibili. Serena Ferraiolo, mediatrice culturale del team, lo sintetizza con chiarezza: “welfare sociale e culturale sono la stessa cosa. È lo star bene con le persone della propria comunità, nei luoghi in cui si è scelto di tessere legami e vivere”.

La cultura viene quindi intesa come strumento generativo, capace di attivare processi di autonarrazione, immaginazione collettiva e trasformazione sociale. Le arti non producono più solo oggetti, ma diventano pratiche vive di relazione e costruzione di senso.

“L’arte deve tornare a essere uno strumento accessibile a tutti”, afferma Mori. “Noi siamo solo attivatori: andiamo nei luoghi e aiutiamo le persone a riattivare la propria capacità creativa e immaginativa ed è bellissimo vedere come non aspettino che di essere riaccese, a discapito di tante narrazioni tossiche che insistono nel dirci che siamo diventati incapaci di fare comunità”, aggiunge.

Questo approccio emerge particolarmente in due progetti dell’organizzazione: Nonturismo e i workshop di hackeraggio, due strumenti diversi ma complementari che mettono al centro il protagonismo delle comunità. Con Nonturismo, Riverrun ha co-ideato una collana di guide narrative partecipative che raccontano i territori attraverso lo sguardo degli abitanti, ribaltando la logica estrattiva1 del turismo tradizionale. Non sono percorsi per “visitatori”, ma mappe affettive, sociali e politiche per chi vuole esplorare luoghi invisibili con consapevolezza e rispetto. I workshop di hackeraggio, invece, sono un ciclo di laboratori intensivi di formazione politica e culturale rivolti a operatori, attivisti e organizzazioni del Terzo Settore. Il progetto fornisce strumenti concreti (amministrativi, economici, giuridici, decisionali, narrativi) per agire nei territori e costruire welfare generativo dal basso.

I territori scelti per questi progetti sono spesso “fuori dalla Storia”, come li definisce Ferraiolo: luoghi dismessi, ignorati o già saccheggiati, che hanno smarrito il filo della propria narrazione, esclusi dalle politiche nazionali o locali, oppure inseriti in progetti che non rispondono alle necessità del territorio e dei suoi abitanti. “Eppure è proprio lì che può nascere una nuova visione di comunità. Dove il racconto non è imposto da fuori, ma ricostruito insieme, frammento dopo frammento”, sostiene la mediatrice.

Le digital library di comunità: archivi di memorie attive

Un esempio concreto di questa visione è Memorabilia, un progetto di “digital library di comunità” nato “per caso”, come ricorda Ferraiolo: “a un certo punto ci siamo resi conto di aver letteralmente accumulato materiale appartenente alle persone con cui siamo entrati in relazione. Così è nata l’idea di raccoglierli in un archivio digitale partecipato“. “Dai cassetti delle case uscivano lettere d’amore, ricette della nonna, foto di famiglia: frammenti di vita che non sapevamo come valorizzare. Poi abbiamo capito che stavamo costruendo qualcosa di più: archivi vivi, capaci di riattivare comunità intere e riscrivere la storia dal basso. Come dovrebbero essere tutti i musei, e come quasi nessuno è”, aggiunge Mori.

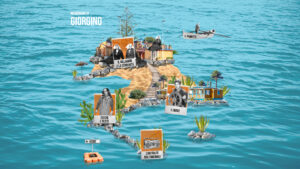

Il primo esperimento è nato a Giorgino, borgo di pescatori alle porte di Cagliari. Minacciato da un progetto di rimozione urbanistica, il quartiere si è trovato al centro di un processo di autodifesa simbolica. “Volevano sgomberare l’intero villaggio per far posto agli uffici del porto. Gli abitanti hanno capito che era necessario raccontare un’altra storia, la loro, in opposizione a quella che stavano subendo. Con loro abbiamo iniziato a raccogliere memorie: cartoline, racconti, interviste”, racconta Mori.

Da quella comunità, prima spenta e scoraggiata dai piani del Comune, è emersa un’energia sorprendente e il desiderio di ricominciare, di rileggere il passato per ripensare il presente e immaginare futuri possibili. “Quando i pezzi del puzzle si ricompongono partendo dai vissuti autentici, le persone capiscono che la loro memoria è diversa da quella imposta, e questo è liberatorio”, dice Mori. “È un processo di riscrittura storica dal basso, che genera visione e possibilità future”, perché restituisce alla comunità il potere di agire in autonomia e togliersi dall’emarginazione.

L’intuizione si è trasformata in un modello replicabile e da Giorgino si è diffuso in tre quartieri di Roma – Tufello, Montesacro, Tor Marancia – e a Gonnoscodina, sempre in Sardegna. In questi territori sono nati altri archivi online dove gli abitanti caricano in autonomia documenti della propria storia familiare e collettiva. Il vero valore non è l’archivio di memorie in sé, bensì il processo partecipativo che lo costruisce. “L’archivio è lo scarto del progetto. Il vero valore è il processo, l’attivazione collettiva“, afferma Mori, aggiungendo: “quando la signora Carla ha detto ‘le mie foto ora le sento ancora più mie perché sono diventate di tutti’, abbiamo capito che era nato qualcosa di potente, capace di far ridiventare ciò che è privato Bene Comune”.

E i numeri confermano l’interesse: nel solo primo anno di vita, l’archivio del Tufello ha registrato oltre 10.000 accessi, “a Gonnoscodina i circa 400 abitanti sono stati in grado di buttar giù il sito per almeno una settimana a causa dell’alto numero di accessi quotidiani”, racconta Ferraiolo.

Ogni archivio è costruito su misura e autogestito: sono gli abitanti a scegliere categorie, materiali, modalità di raccolta. Riverrun fornisce una formazione iniziale, ma poi lascia le chiavi del progetto alla comunità: associazioni locali, scuole, biblioteche o altri enti non profit. I siti sono pensati per essere accessibili, gratuiti e facilmente aggiornabili: agli abitanti basta uno smartphone per caricare nuovi contenuti in autonomia.

Le digital library non sono progetti a scadenza. “La vera partecipazione richiede anni, non mesi. Quando si chiude un progetto in tre mesi non è partecipazione, è una presa in giro”, sottolinea Mori. Per questo Riverrun continua a frequentare i territori anche dopo la fine ufficiale dei progetti: pranzi comunitari, supporto nei momenti difficili, accompagnamento formativo continuo. “È una relazione, non un intervento”.

La vera sfida è infatti quella della sostenibilità nel tempo. “I territori marginalizzati vivono il trauma dell’abbandono. Se arrivi e poi scompari, lasci un vuoto peggiore”, ragiona Mori. Ecco perché ogni progetto lascia spazio a una presenza discreta ma stabile, che protegge la fiducia costruita e rafforza il protagonismo locale nel tempo. A Giorgino, per esempio, Riverrun continua a partecipare a pranzi comunitari, anche se i fondi sono terminati e il progetto è già stato rendicontato.

Un’alleanza con la politica solo se generativa

Il welfare culturale prevede la collaborazione e la co-progettazione con le istituzioni. Nel rapporto con le istituzioni politiche, Riverrun adotta una posizione chiara: non si tratta di delegare né di contrapporsi, ma di costruire alleanze fondate sulla corresponsabilità, solo con quegli interlocutori capaci di abbandonare logiche verticali e riconoscere il valore delle pratiche già attive nei territori. “Quando il politico inizia a capire che da solo non ce la può fare, che non può accentrare tutto il potere, allora per noi quello diventa un terreno fertile”, afferma Lorenzo Mori.

Mori cita come riferimento l’approccio della “politica generativa” teorizzato da Guglielmo Minervini, assessore pugliese prematuramente scomparso, che ha ispirato molte amministrazioni locali a collaborare con il Terzo Settore in modo realmente trasformativo.

Un esempio recente è il dialogo avviato da Riverrun con la nuova giunta del Comune di Cagliari, interessata a costruire un modello di scuole aperte e comunità educanti: “Non sono esperti in questi ambiti. Questo li rende interlocutori validi, disponibili a meticciarsi con pratiche che noi frequentiamo da anni”, dice Mori.

In questo contesto, Riverrun si riconosce nel ruolo di corpo intermedio, figura un tempo occupata da sindacati o associazioni di categoria, oggi in gran parte evaporata: “l’amico giurista Giuseppe Micciarelli ci ha aiutato a focalizzare come in Italia siano scomparsi gli enti intermedi, quei cuscinetti che aiutavano lo Stato a capire i cittadini, e viceversa. Ora questa funzione ricade sul Terzo Settore”, continua Mori, riflettendo su un tema ampiamente affrontato da Percorsi di secondo welfare in uno dei suoi Rapporti annuali. Una responsabilità imprevista, ma che l’organizzazione accoglie come opportunità: “stiamo cercando di farlo bene, perché questo ci permette di inserire il virus positivo della partecipazione dentro il discorso stantio e spesso corrotto della politica rappresentativa”.

Una nuova grammatica per il welfare culturale

Nel lavoro di Riverrun c’è una costante attenzione al linguaggio. Termini come “patrimonio”, “identità”, “appartenenza” sono oggetto di riflessione critica, perché provengono dal vocabolario del capitalismo. “Parlare con le parole del capitalismo significa accettarne le logiche. Noi vogliamo creare strutture di governance nuove, aperte, plurali, inclusive e il più orizzontali e condivise possibili, e per farlo servono parole nuove”, afferma Mori.

Da qui nasce anche il podcast I dialoghi della creanza, in cui lo stesso Mori dialoga con alcune delle voci più interessanti della trasformazione sociale e culturale. Il podcast è un’occasione per ripensare il vocabolario della trasformazione culturale, un repertorio di concetti alternativi per immaginare la cultura come bene comune, non proprietà da difendere.

Bandita anche la parola “cittadini”: “preferiamo usare la parola “abitanti” perché includiamo anche chi non ha cittadinanza, ma vive e partecipa attivamente alla vita di uno specifico luogo”, precisa Mori.

In un tempo segnato dalla frammentazione sociale e dalla crescente distanza tra persone e istituzioni, Riverrun propone quindi un’alternativa concreta e radicale: un modello culturale partecipato, per generare legami, rafforzare comunità e attivare forme nuove di welfare e responsabilità condivisa. Al centro di questa visione c’è un’idea di arte collettiva e di cultura come bene comune, costruita dalle persone per le persone.

In quest’ottica, Memorabilia non è semplicemente un archivio digitale: è uno spazio di democrazia partecipativa, dove la memoria condivisa diventa strumento di autorappresentazione, cittadinanza attiva e progettazione del futuro. È un dispositivo che trasforma luoghi frammentati e marginalizzati in comunità consapevoli.

La scommessa di Riverrun è far sì che la cultura, intesa come processo e non come prodotto, diventi una vera infrastruttura di welfare sociale: sostenibile, replicabile e rispettosa delle specificità locali. È una strada che invita il Terzo Settore a ripensarsi non solo come risposta ai bisogni, ma come motore trainante di rigenerazione sociale, politica e affettiva dei territori.

#MemorieAttiveQuesto è il secondo articolo di #MemorieAttive, la serie su come il welfare socio-cultura possa essere motore di cambiamento, realizzata da Percorsi di secondo welfare per Riverrun. |

Note

- Un modello di sviluppo che sfrutta intensivamente le risorse ambientali, culturali e sociali di un territorio per fini economici, senza restituire valore alle comunità locali. Questo approccio genera squilibri, favorisce la massificazione e compromette la sostenibilità a lungo termine, in contrasto con modelli rigenerativi basati su partecipazione, equità e tutela del patrimonio.