Ormai, quando si parla di natalità in Italia la prima immagine che viene in mente è quella di una linea retta che continua a scendere inesorabile, in picchiata verso numeri sempre più bassi di nuovi nati e di figli per donna.

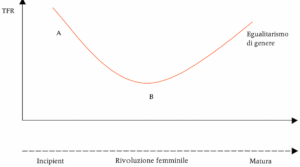

In realtà, per provare a capire meglio la situazione, soprattutto a livello territoriale, è molto più utile concentrarsi su una linea curva, che disegna grosso modo una “U”.

La si ottiene osservando un grafico nel quale vengono visualizzati insieme i dati delle province italiane su tasso di fecondità totale 1, occupazione femminile2 e posti nei servizi per l’infanzia3. Lo ha realizzato Simone Manfredi, research fellow presso la SDA Bocconi School of Management, dottorando in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano e tra gli autori del secondo Rapporto sull’Agenda FAST per rilanciare la natalità in Italia, curato da Percorsi di secondo welfare per Fondazione Lottomatica.

È un lavoro prezioso, il suo, che aiuta a chiarirsi le idee anche sul perché, tra i territori dove in Italia si fanno più figli, ci sono province molto diverse tra loro, come Bolzano e Palermo, rispettivamente prima e terza per tasso di fecondità totale.

Per arrivare a interpretare correttamente questo grafico, però, bisogna fare qualche passo indietro. E partire da uno studio molto importante per questo ambito di ricerche: “Re-theorizing Family Demographics” pubblicato da Gøsta Esping-Andersen e Francesco Billari esattamente dieci anni fa, nel 2015.

Riformulare la teoria demografica familiare

Nel loro paper, i due autorevoli studiosi si concentrano sul rapporto tra la “diffusione di norme egualitarie di genere4”, la stabilità di coppia e la fecondità. Dopo che per diversi decenni del Novecento, questi ultimi due elementi erano dati in inevitabile declino, Esping-Andersen e Billari sostengono il contrario.

“La ripresa della fecondità che osserviamo in un numero crescente di società non corrisponde alla previsione secondo cui l’occupazione femminile o il postmodernismo dovrebbero produrre ‘meno famiglia’”, scrivono. Al contrario, ipotizzano “un ritorno a “più famiglia” man mano che l’egualitarismo di genere acquisisce uno status normativo sempre più dominante”.

Ed è qui che fa la sua comparsa la “U”.

“Il punto A rappresenta un regime dominato dall’assetto tradizionale ‘uomo percettore di reddito – donna casalinga’. Esso dovrebbe produrre alta fecondità e matrimoni stabili. Il punto B rappresenta una situazione in cui la rivoluzione femminile è avanzata, ma la società non si è ancora adattata, producendo bassa fecondità e instabilità matrimoniale. Il punto C raffigura un regime in cui la rivoluzione femminile è giunta allo stadio in cui l’egualitarismo di genere ha raggiunto uno status normativo dominante”, si legge nello studio.

Esping-Andersen e Billari nel loro studio si sono concentrati sugli Stati, analizzando i diversi regimi di welfare. Il ragionamento di fondo però, secondo Manfredi, “regge anche quando viene applicato alle province italiane”. Anzi, ha ancora più senso perché “oggi, l’unità di misura ‘Stato’ è sempre meno coerente, soprattutto in Italia”. A suo parere, è necessario ragionare “in termini di comunità” e quindi, per osservarla, servono dati su territori più piccoli, almeno dei dati provinciali, altrimenti “la narrazione è falsata e molte diseguaglianze non visibili”.

I dati analizzati da Manfredi, quindi, sono stati quelli relativi alle province del nostro Paese in merito ai posti nei servizi per l’infanzia 0-2 ogni 100 bambini, all’occupazione femminile e al tasso di fecondità totale.

Nidi d’infanzia, fecondità e occupazione femminile

Manfredi quindi, alla luce di quanto teorizzato da Esping-Andersen e Billari, ha preso in considerazione la relazione tra questi tre fattori (per ottenere i dati di ciascuna figura è possibile cliccare su “Scaricare i dati” in fondo ai grafici). Come sappiamo, in Italia, la diffusione dei servizi per l’infanzia (in larga parte nidi d’infanzia) è disuguale e, analizzando i dati, non emerge un chiaro nesso con i tassi di fecondità delle province. In pratica, ci sono province con tanti posti e pochi nati (Cagliari), tanti posti e tanti nati (Trento), con pochi posti e pochi nati (Taranto) e, infine, con pochi posti e tanti nati (Caserta).

“Non esiste una chiara e intuitiva correlazione tra i due elementi. Ciò ci suggerisce che altri fattori siano più rilevanti”, dice Manfredi.

La correlazione esiste, invece, tra posti nei servizi per la prima infanzia e tasso di occupazione femminile. Ed è positiva. “Gli uni sono propedeutici all’altra: dove i servizi sono adeguatamente sviluppati, è più facile supportare l’occupazione femminile”, commenta il ricercatore.

I dati per provincia lo confermano: quelle con la maggiore occupazione femminile hanno anche posti nei servizi sopra la media nazionale. Firenze, per esempio, ha l’occupazione femminile più alta d’Italia (con Bolzano) e un numero di posti nei servizi (45,8%) ben superiore alla media nazionale, ferma al 30%.

Del resto, è logico: considerato che in Italia il carico di cura ricade ancora in larga parte sulle donne, se sono presenti servizi per la prima infanzia è più facile che possano lavorare.

Come si forma e interpreta la “U”

La linea a forma di “U” si forma, infine, quando analizziamo la relazione tra tasso di fecondità totale e occupazione femminile. Questo grafico, riprendendo e adattando quanto esposto da Billari e Esping-Andersen, spiega che in Italia, le province in cui si fanno più figli sono di due tipi.

Le prime sono quelle all’estremo alto di sinistra della U, con famiglie che potremmo definire “vecchio stile”, dove a portare a casa lo stipendio sono gli uomini e l’occupazione femminile è bassa o assente. Sette delle dieci province con il tasso di fecondità totale più alto si trovano tutte al Sud e hanno tutte un’occupazione femminile sotto il 40%, a fronte di una media nazionale del 56%.

Le seconde sono quelle all’estremo alto destro della U. Sono quelle dove, per tutta una serie di fattori socio-economici, sono maggiormente diffuse e supportate le “norme egualitarie di genere” indagate da Esping-Andersen e Billari. In pratica, sono famiglie con maggiore uguaglianza, con un maggiore equilibrio nei lavori domestici e nei carichi di cura, con i genitori che lavorano entrambi e con un buon sostegno pubblico, soprattutto sotto forma di servizi. In questi territori, lo squilibrio tra figli desiderati e figli avuti tende ad essere minore e, quindi, il tasso di fecondità è sopra l’asfittica media nazionale. Un esempio è proprio Bolzano.

Tutte le altre province, quelle che stanno in diversi punti della parte bassa della U, sono quelle che, citando lo studio di Esping-Andersen e Billari, hanno “tassi di fecondità eccezionalmente bassi” perché “il ruolo delle donne è cambiato ma le istituzioni e le relazioni di coppia non si sono ancora adeguate”. In pratica, sono territori in cui, mediamente, i padri fanno poco, i servizi sono carenti e quindi le donne ci pensano bene a fare un figlio o, dopo averne fatto uno, si fermano. E la natalità ne risente duramente.

Una “U” imperfetta e una questione di fiducia

La “U” mostrata dal grafico, però, non è perfettamente simmetrica: l’estremità sinistra e destra non sono allineate. La prima è più alta rispetto alla seconda. Questo significa che i territori dove prevalgono le famiglie “vecchio stile” hanno una fecondità più elevata di quelle in cui c’è più uguaglianza, ad eccezione di Bolzano, dove fecondità e occupazione femminile sono le più alte d’Italia.

L’analisi di questi specifici dati, prosegue Manfredi, “pone l’accento sulle attitudini diffuse in una certa comunità, più che sui singoli individui o famiglie. Quindi alcuni elementi non sono presi in considerazione”. Il ricercatore si riferisce per esempio ai livelli di istruzione, alle scelte lavorative o a quelle valoriali ma anche alle difficoltà biologiche di avere figli, che influiscono sulle scelte riproduttive. “Ci sono cambiamenti culturali, come l’aumento delle famiglie mononucleari, che incidono negativamente sulla natalità e che sono più diffusi in determinati territori, come le grandi città o il Nord Italia”, dice, contribuendo a spiegare perché la “U” rimane imperfetta.

Poche nascite e meno figli per donna: per l’Italia il futuro a bassa fecondità è già qui

Quella che dovrebbe destare più preoccupazione, però, è la parte bassa della “U”. Qui, come abbiamo visto, si collocano le province con la fecondità più bassa che, per migliorare i loro numeri, dovrebbero muoversi verso il vertice alto di destra.

Il fatto che ce la facciano o meno dipende da diversi fattori. Esping-Andersen e Billari, per esempio, nel loro modello citavano come elemento centrale la fiducia.

«La combinazione di un forte familismo e di una debole fiducia generalizzata può contribuire a spiegare la fecondità estremamente bassa osservata nell’Europa meridionale. Questa logica può essere estesa anche alla velocità di diffusione [delle norme condivise di uguaglianza di genere]», scrivono i due studiosi. «Le società in cui la fiducia generalizzata è più forte tendono a sperimentare tassi di diffusione più rapidi, mentre l’assenza di fiducia al di là dei confini della famiglia e degli amici ostacolerà una diffusione più ampia», continuano in Re-theorizing Family Demographics.

Un circolo virtuoso

Manfredi aggiunge anche un altro elemento: “le attitudini verso una maggiore parità di genere spingono progressivamente a modificare politiche e servizi del territorio”. Le istituzioni pubbliche possono reagire con maggiore o minore velocità, a seconda delle loro capacità. “Dove sono più stabili e rafforzate sono capaci di supportare questo nuovo modello famigliare e si evidenzia un aumento dei tassi di fecondità”, aggiunge il ricercatore.

A volte, però, può essere vero anche il contrario.

Secondo Manfredi, le politiche non sono soltanto l’esito di una determinato modello culturale diffuso, ma possono anche essere, a loro volta, promotrici di cambiamento. “La presenza di un servizio, come possono essere i nidi d’infanzia, supporta e stimola la partecipazione al mondo del lavoro delle donne e quindi imprime un cambiamento. È un circolo virtuoso”, spiega.

È quello che è stato descritto nel secondo Rapporto sull’Agenda FAST per rilanciare la natalità in Italia, che si è occupato proprio di servizi per l’infanzia e capitale sociale. Questo circolo virtuoso tiene insieme e spiega i tre fattori fin qui analizzati. I servizi per l’infanzia non spingono direttamente il tasso di fecondità (come ha mostrato il primo grafico), ma fanno crescere l’occupazione femminile (secondo grafico) che, a sua volta e in determinati contesti, spinge in alto il tasso di fecondità totale.

“Un modello famigliare con due breadwinner e due caregiver non è solo una scelta. In determinati contesti, se si vogliono avere dei figli, è ormai una necessità”, conclude Manfredi.

Note

- Il numero medio di figli per donna in età feconda (15-49 anni). La fonte dei dati usati in questo articolo è Istat (2023), “Indicatori demografici”

- Il numero delle donne occupate rispetto alla popolazione femminile totale in età lavorativa. La fonte dei dati usati in questo articolo è Istat (2022), “Rilevazione sulle forze di lavoro”

- Percentuale dei posti disponibili rispetto al numero totale dei minori 0-2 anni. La fonte dei dati usati in questo articolo è Istat (2022), “Indagine su nidi e servizi integrativi per la prima infanzia”

- Con questo termine intendiamo regole sociali, aspettative condivise, valori culturali e pratiche istituzionalizzate che promuovono la parità tra uomini e donne nella vita familiare, lavorativa e pubblica.