Mobilità intergenerazionale: un ascensore sociale lento

In Italia, l’origine familiare pesa come una pietra sul destino delle persone. È come se la libertà di scegliere il proprio futuro fosse imbrigliata da un’eredità invisibile ma potente: il cognome, il quartiere, il titolo di studio dei genitori. La mobilità intergenerazionale – definita come la possibilità che i figli raggiungano condizioni socioeconomiche diverse da quelle dei genitori – rimane limitata nel nostro Paese. L’ascensore sociale però non è guasto: è semplicemente lento. Servono infatti cinque generazioni perché chi nasce in fondo alla scala dei redditi possa, in media, raggiungere la meta (OECD 2018). In Danimarca ne bastano due, in Colombia addirittura undici. Noi in mezzo. Ma non siamo soli.

Un aspetto meno visibile, come rivela la figura 1, riguarda ad esempio Francia e Germania: spesso evocate come modelli ideali di equità, anche in questi Paesi l’ascensore sociale sale con lentezza, richiedendo almeno sei generazioni perché chi nasce ai margini possa conquistare la mediana del benessere. La differenza cruciale rispetto al caso italiano risiede però altrove: in quelle società il punto di partenza è già più equilibrato, meno gravato da distanze profonde. In altre parole, laddove la disuguaglianza iniziale è più lieve, anche una lenta ascesa basta a rendere meno pesante il destino ereditato. Non è dunque solo il ritmo della mobilità che conta, ma il paesaggio sociale in cui essa si dispiega.

Tornando al caso italiano, il dato forse più allarmante riguarda l’evoluzione delle condizioni familiari: meno del 20% dei figli dei più poveri riesce a raggiungere le fasce alte del reddito. E quasi 1 su 3 resta fermo nella condizione di partenza (Acciari et al. 2022). Il luogo di nascita, il capitale culturale, la rete familiare: tutto contribuisce a riprodurre il passato. Il Rapporto ISTAT 2025 sulla situazione del Paese lo dimostra con forza: solo il 17,6% dei nati nel 1992 da genitori senza diploma ha conseguito una laurea. Tra i figli di laureati, invece, questa quota schizza al 75%. Non è solo una questione di talento o ambizione: è una struttura sociale che canalizza destini. Questa forte ereditarietà educativa conferma come le disuguaglianze di partenza in ambito familiare si traducano in disuguaglianze di opportunità, come mostrato in figura 2.

Se i genitori hanno un basso titolo di studio, quasi un quarto dei figli abbandona la scuola e solo 1 su 10 arriva alla laurea. Con almeno un genitore laureato, invece, l’abbandono scolastico crolla al 2% e quasi 7 figli su 10 ottengono un titolo universitario. In Italia, dunque, l’educazione si eredita, più che si conquista.

A tutto ciò si somma una geografia della disuguaglianza. Il Nord Italia continua a offrire condizioni più favorevoli di mobilità sociale, mentre nel Mezzogiorno le chance di riscatto sono più basse e le condizioni di partenza così complicate da sembrare immutabili. Eppure, anche nell’apparente immobilità del Sud, filtra qualche spiraglio di luce: oltre un terzo dei giovani provenienti da famiglie a basso reddito che completano un percorso di istruzione terziaria riesce, entro i trent’anni, a raggiungere posizioni medio-alte nella scala sociale, soprattutto quando disponibili a trasferirsi al Nord o all’estero (Acciari et al. 2022). Non si tratta di una contraddizione, bensì di una tensione profonda che caratterizza ogni struttura sociale: le eccezioni, per quanto significative – specialmente nell’ambito delle opportunità educative – restano frammenti isolati all’interno di un contesto dominato dall’immobilità. La mobilità sociale, dunque, esiste, ma si manifesta come atto di resistenza individuale a un destino sociale ancora troppo rigido e pesantemente determinato dalle condizioni familiari d’origine.

Divari territoriali: il gap Nord-Sud nel lavoro

Se l’Italia è formalmente unita, il suo mercato del lavoro non lo è affatto. A separare Nord e Mezzogiorno non sono più i confini amministrativi, ma linee invisibili di opportunità. Due persone con lo stesso titolo di studio, alla stessa età, possono vivere esperienze professionali radicalmente diverse: una cammina su un terreno che favorisce il passo, l’altra fatica a non sprofondare.

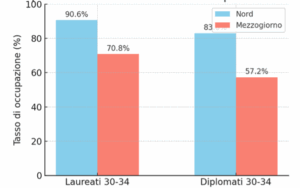

Nel 2023, solo il 70,8% dei laureati tra i 30 e i 34 anni trovava lavoro nel Mezzogiorno, contro il 90,6% al Nord. Per chi ha solo un diploma, il divario si allarga ancora di più: 57,2% al Sud contro 83% al Nord. La figura 3 visualizza con chiarezza questa frattura. Il capitale umano, anche quando acquisito, non vale ovunque allo stesso modo.

Ma il divario non si esaurisce nei giovani. Guardando alla popolazione 15-64 anni, il tasso di occupazione nel 2023 era circa al 70% al Nord e solo al 48-49% al Sud. Una distanza di 21 punti percentuali che resiste da decenni. In dieci anni, il miglioramento è stato minimo: appena 1-1,5 punti di recupero. Intanto, nel Mezzogiorno mancano all’appello quasi 6 milioni di occupati rispetto al Nord. Il dato non racconta solo di posti di lavoro: parla di assenze strutturali, di ecosistemi economici meno dinamici, di opportunità che evaporano prima ancora di esistere.

Certo, le crisi non aiutano. La recessione post-2008 e la pandemia hanno lasciato cicatrici profonde proprio dove il tessuto produttivo era più fragile. Secondo l’indice del divario economico e sociale composito (INDES) calcolato da Demoskopika, nel 2023 il divario Nord-Sud su redditi, lavoro e servizi ha raggiunto il suo massimo storico.

In sintesi, anche la geografia conta: le opportunità di trovare lavoro dipendono fortemente dal luogo di nascita e residenza. Nascere e vivere al Sud espone a una probabilità significativamente minore di essere occupati – specialmente per chi ha un basso titolo di studio – e questo svantaggio territoriale è solo in minima parte migliorato negli ultimi anni.

Disparità di genere: il tempo sospeso delle donne

Nel mercato del lavoro italiano il tempo scorre in modo diseguale. Per le donne infatti il tempo del lavoro retribuito si alterna, si frammenta, si interrompe. L’Italia è ancora un Paese in cui il genere modella le possibilità, plasma i margini d’azione, incide su ciò che si può (o non si può) diventare (Esping-Andersen 2009).

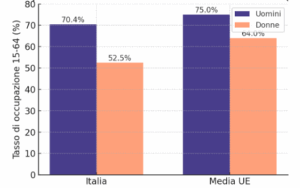

Nel 2023, il tasso di occupazione femminile ha toccato il suo massimo storico: 52,5%. Ma è un record amaro, perché gli uomini sono al 70,4% e la media europea viaggia verso il 65%. L’Italia è il fanalino di coda dell’UE. Peggio ancora se si guarda al Sud: lì lavora meno del 40% delle donne. La figura 4 mostra anche in questo caso un Paese spaccato: tra Nord e Sud, tra uomini e donne, tra progresso e stasi.

E poi c’è il tempo invisibile: quello del lavoro non pagato. Cura dei figli, gestione della casa, assistenza ai genitori. Nel 2022, oltre il 61% del lavoro familiare era a carico delle donne (BES 2022). Due terzi del tempo domestico. Due terzi della rinuncia. Il risultato? Carriere spezzate, part-time involontario, ambizioni rimandate. Non a caso, il divario retributivo annuale è stimato tra 16% e 17%, e nei ruoli dirigenziali le donne guadagnano oltre il 27% in meno dei colleghi uomini.

Il paradosso è che l’Italia ha uno dei gender pay gap orari più bassi d’Europa: solo il 2,2%. Ma è una statistica ingannevole. Perché lavora solo una parte delle donne, e spesso in settori pubblici regolati. Se si guarda alle retribuzioni effettive, il divario si allarga eccome.

In alto, inoltre, il soffitto di cristallo resiste. Solo una manager su quattro è donna. Nei consigli di amministrazione, le quote rosa hanno portato le donne al 31,5%. Ma la governance resta prevalentemente maschile. E anche nella Pubblica Amministrazione solo un dirigente su tre è donna. La meritocrazia esiste, ma non si applica in egual misura.

A livello globale, il Global Gender Gap Report 2024 ci colloca all’87° posto su scala mondiale. Era il 79° l’anno prima. Siamo in discesa. Eppure, sappiamo che dove le donne lavorano di più – come nei Paesi nordici – cresce anche il benessere collettivo. Uguaglianza e prosperità non sono in conflitto. Sono, anzi, la stessa cosa.

Come scrive Saraceno (2020), queste disparità non sono solo un problema di “pari diritti”, ma di futuro collettivo: incidono sulle nascite, sulla produttività, sulla vitalità sociale. Le disuguaglianze di genere non sono solo una questione femminile. Sono una questione democratica.

Oltre l’uniformità: perché il secondo welfare è una risposta giusta

L’Italia non soffre solo di disuguaglianze economiche: soffre di disuguaglianze di possibilità, di quelle crepe profonde che separano le promesse universali dalla realtà vissuta. Quando l’ascensore sociale si inceppa, quando il merito si scontra con mura invisibili, quando nascere in un luogo o in una famiglia vale più dello sforzo personale, non siamo più solo davanti a un problema di equità. Siamo davanti a una questione di giustizia.

Le politiche universalistiche hanno fatto la storia del nostro welfare. Ma oggi mostrano i loro limiti. Se offri a tutti lo stesso strumento, non tutti possono usarlo allo stesso modo. Per chi parte svantaggiato, l’uniformità rischia di diventare un’altra forma di esclusione. Ecco perché servono politiche differenziate e mirate, capaci di riconoscere che le condizioni di partenza non sono uguali per tutte e tutti. Come ricorda Ferrera (2019), l’uguaglianza formale non garantisce di per sé l’uguaglianza sostanziale.

È qui che entra in gioco il secondo welfare: una dimensione di prossimità, di relazioni, di attenzione ai territori. Un welfare che integra – senza sostituire – quello pubblico, agendo là dove lo Stato non può arrivare da solo. Progetti educativi nelle periferie, servizi domiciliari nei piccoli comuni, reti territoriali che sostengono l’occupazione femminile, fondazioni e imprese sociali che investono in comunità trascurate: tutto questo è secondo welfare. Ed è anche giustizia pratica.

Serve un cambio di paradigma: non basta solo redistribuire, dobbiamo riequilibrare le condizioni di partenza. Significa rafforzare i nidi pubblici nei quartieri più fragili, sostenere chi vuole studiare anche se in casa nessuno ha un libro, costruire ponti reali tra scuola e lavoro, valorizzare i talenti dove spesso restano nascosti. Significa anche rimuovere gli ostacoli che gravano sulle donne, che oggi portano sulle spalle un doppio fardello: lavoro e cura.

Tutto questo non è favoritismo. È l’unico modo per rendere vera quella promessa che la Costituzione chiama “eguaglianza delle opportunità”. E, in fondo, è anche un investimento nella coesione, nella crescita, nella libertà delle persone. Una società in cui il futuro non dipende dal codice postale o dal titolo di studio dei genitori è una società più giusta, ma anche più ricca di possibilità collettive.

Riconoscere che la geografia conta – che la disuguaglianza ha un volto territoriale, di genere, di eredità familiare – non significa arrendersi. Significa prendere sul serio l’idea di democrazia. E costruire politiche che non siano “per tutti”, ma con tutti.

Bibliografia

- Acciari P., Polo A. & Violante G. (2022), Eppur si muove: mobilità intergenerazionale in Italia, LaVoce.info, 22 febbraio 2022:.

- Esping-Andersen G. (2009), The Incomplete Revolution: Adapting to Women’s New Roles, Cambridge, Polity Press.

- Ferrera M. (a cura di) (2019), Le politiche sociali, Bologna, Il Mulino.

- ISTAT (2025), Rapporto Annuale 2025. La situazione del Paese, Roma, ISTAT.

- OECD (2018), A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility, Paris, OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264301085‑en.

- Saraceno C. (2020), Culle vuote: i dati che ne spiegano le cause, LaVoce.info, 14 febbraio 2020