Il tramonto della famiglia fordista e la necessità di politiche di conciliazione tra lavoro e cura

Alla ricerca del giusto mix di politiche: i servizi educativi per la prima infanzia

Il tramonto della famiglia fordista e la necessità di politiche di conciliazione tra lavoro e cura

Il lavoro precario, il numero sempre più consistente di famiglie monogenitoriali e l’incremento del rischio di povertà per donne e bambini in tutta l’area OCSE sono fenomeni che assumono contorni sempre più preoccupanti nell’attuale crisi economico-finanziaria del Vecchio Continente.

In questa complessa cornice di trasformazioni economiche, sociali e politiche si situa il delicato dilemma della conciliazione tra lavoro e cura dell’infanzia, la cui soluzione non può più essere fatta ricadere, per una serie di motivi che si cercherà di sintetizzare qui di seguito, sulle sole spalle femminili. I gestori pubblici, al centro di complessi processi di riforma dei sistemi di welfare, devono decidere se e come intervenire su di una sfera, quella dell’accudimento dei bambini, fino a pochi decenni fa ritenuta privata, adottando strumenti di policy che favoriscano adeguati meccanismi di bilanciamento tra carichi di lavoro e carichi di cura.

Il ruolo dello Stato, nel consolidamento di un determinato modello di famiglia e di specializzazione di genere, è del resto stato decisivo già nel corso del secolo scorso. L’ingresso sulla scena dei gestori pubblici, alla fine dell’Ottocento, con le prime legislazioni europee di tutela dei minori e delle donne – in termini di età minima di accesso, mansioni, orario di lavoro e remunerazione – favorì la nascita di queste due nuove categorie di “lavoratori deboli”, dai destini sempre più interconnessi: le donne lavoratrici erano tutte potenzialmente spose e madri, i bambini e i fanciulli erano non solo non ancora adulti, ma soprattutto figli [Saraceno, 2003, 341]. Lo stato sociale in fieri, disegnava così, cristallizzandoli, ruoli e dipendenze tra i membri della famiglia, di fronte ai rischi di vita che la società industriale andava plasmando in quei decenni cruciali di ingresso dell’Europa nella contemporaneità.

Il trentennio compreso tra gli anni Cinquanta ed i primi anni Settanta (definito dagli studiosi di welfare “Trentennio Glorioso”) [Ferrera, 2006] fu testimone, in seguito, dell’ampia diffusione della famiglia fordista, una famiglia stabile, fertile, in cui le mogli, “liberate” dall’obbligo di fornire un secondo reddito, si ritiravano nella domesticità, dedicandosi esclusivamente alla cura dei figli, degli anziani e della casa. La scelta culturale originaria, di assegnare alla donna il governo della casa, e con essa la responsabilità esclusiva del lavoro domestico e di cura, si saldava ad un trend economico di crescita straordinaria in tutta Europa, ed allo sviluppo di sistemi di protezione sociale che elevavano a regola il modello del male breadwinner (uomo unico percettore di reddito). Questo fenomeno, è bene sottolinearlo, interessò tutti i welfare occidentali: da quelli social-democratici, a quelli continentali, fino a quelli liberali.

Questa immagine idilliaca, che realizzava l’idea della società ordinata cercata per un secolo dai governi conservatori, era destinata a durare poco più di un ventennio. Il “brusco risveglio” degli anni Settanta, con lo shock petrolifero, la fine dell’ordine economico di Bretton Woods, la crisi della produzione fordista e l’ingresso massiccio delle donne nel mercato del lavoro – sotto la spinta della cultura emancipatrice dei movimenti femminili, ma anche del ritorno al bisogno di un secondo reddito – era destinato a mutare radicalmente gli orizzonti di sostenibilità dei sistemi di protezione sociale europei. Cominciava a vacillare, in particolare, uno dei pilastri fondamentali del welfare post-bellico: la garanzia dell’assolvimento delle responsabilità di cura nei confronti dell’infanzia da parte delle madri.

Nei decenni successivi un numero sempre maggiore di donne ha raggiunto livelli di educazione tali da porle nelle condizioni di aspirare a posizioni apicali nella società, del tutto impensabili fino alla metà del secolo scorso [dati OCSE 2010, vedi riferimenti]. Sebbene tali prospettive rischino frequentemente di venire frustrate dalle responsabilità di cura – di cui le donne continuano ad essere investite in modo prevalente – le società occidentali attuali stanno sperimentando il ridisegno complessivo dell’identità femminile e di quella maschile, nella dimensioni domestica, sociale ed economica.

Le famiglie europee affrontano quindi simultaneamente i dilemmi conciliativi tra lavoro e cura – prevalentemente risolti con il “doppio carico” sulle spalle della popolazione femminile lavoratrice [Daly e Rake, 2003] – e l’infragilimento dei legami familiari e delle carriere lavorative. Queste tensioni emergenti “sul lato delle famiglie”, originano nuove domande sociali che presuppongono un diverso intervento dello Stato, rispetto a quello sperimentato nel dopoguerra. Questi bisogni contribuiscono quindi a porre in primo piano il ridisegno del confine tra pubblico e privato, e a riconsiderare i valori secolari costruiti nell’Ottocento attorno ai temi della maternità e delle responsabilità di cura.

Alla ricerca del “giusto” mix di politiche: i servizi educativi per la prima infanzia

Gli strumenti di policy che permettono di declinare in interventi concreti le politiche per la famiglia (e quelle per la conciliazione tra lavoro e cura in particolare) vengono definiti da Jane Lewis attraverso la tripartizione “servizi, trasferimenti economici e tempo” [Lewis, 2009]. Seguendo questo modello individuiamo quindi sostanzialmente tre tipologie di azione: il sostegno pubblico alla rete dei servizi educativi per la prima infanzia; i trasferimenti monetari alle famiglie per lo svolgimento dell’attività di cura o per l’acquisto sul mercato di servizi di conciliazione; la disciplina dei congedi (di maternità, paternità e parentali) nonché la promozione della Responsabilità Sociale di Impresa nella prospettiva dello sviluppo di un’organizzazione del lavoro più compatibile con i carichi di cura della famiglia. Gli Stati europei hanno quindi attivato, con timing che riflettono tradizioni politiche e culturali anche notevolmente differenti, processi di ridisegno delle politiche per la famiglia, secondo criteri in grado di intercettare le esigenze conciliative determinate da una sempre maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

In questo quadro, l’Unione Europea, ma anche l’OCSE, riconoscono da tempo a servizi educativi per la prima infanzia di qualità ed accessibili un ruolo cruciale nella soluzione dei dilemmi conciliativi. Sono cinque le principali ragioni a sostegno dei servizi per la prima infanzia. In primo luogo rileva l’obiettivo della promozione dell’uguaglianza di genere: l’idea di fondo è ovviamente che l’esternalizzazione della cura dei bambini favorisca il riequilibrio dei carichi domestici, consentendo alle donne di impegnarsi in lavori qualificati e di partecipare attivamente alla vita pubblica [Lewis, 2006]. In secondo luogo, la diffusione delle childcare facilities viene sostenuta in un’ottica di competitività dell’economia europea, che a partire dal varo della Strategia europea per l’occupazione nel 1997 ha trovato ulteriore conferma nella Strategia di Lisbona. Quest’ultima ha lanciato ai governi europei la sfida di elevare la propria competitività, anche attraverso l’innalzamento del tasso di occupazione femminile nei paesi membri al 60% entro il 2010 (tasso ancora molto lontano per l’Italia che non raggiunge, ancora oggi, il 50%). In terzo luogo rilevano valutazioni di tipo demografico. Infatti il diffuso declino dei tassi di fertilità – in molti paesi al di sotto del replacement rate – si accompagna ad un innalzamento dell’età della donna al primo figlio, con ovvie ricadute sui futuri equilibri intergenerazionali. Giova sottolineare che gli Stati membri che presentano i tassi di natalità più elevati coincidono con quelli che più hanno investito in strutture per la prima infanzia [Esping-Andersen, 2009; OCSE, Starting Strong II]. In quarto luogo, numerosi studi dimostrano che servizi per la prima infanzia di qualità rappresentano un oculato investimento pubblico nel capitale umano dei cittadini del futuro, in ragione del fatto che essi favoriscono lo sviluppo di potenzialità la cui acquisizione è fortemente condizionata da processi di socializzazione precoci. Infine, ma non meno significativo, è il tema della povertà infantile: tra il 1995 e il 2005, l’indice di povertà infantile (cioè la percentuale di bambini che vivono in famiglie con reddito equivalente inferiore al 50% della mediana nazionale) è aumentato in 17 dei 24 paesi dell’area, ed in molti di questi le percentuali si attestano su valori superiori al 10%. Il problema principale dell’economia occidentale contemporanea è, come abbiamo già sottolineato, la fragilità dei lavoratori low skill, frequentemente afflitti da disoccupazione di lungo periodo; condizione questa destinata a trascinare i figli in uno stato di disagio economico. L’assenza di servizi per la prima infanzia – o il fatto che siano servizi di scarsa qualità – è un fattore di ulteriore deterioramento delle condizioni di vita dei bambini “a rischio”. In particolare, nel caso di madri sole, può fare la differenza tra la scelta di lavorare e quella di rimanere senza lavoro accettando di vivere con i soli sussidi pubblici [OCSE, Starting Strong II, 34]. I servizi per la cura della prima infanzia sono quindi oggi individuati, da molti settori accademici e politici, come lo strumento fondamentale per garantire eguaglianza di opportunità tra i bambini nati in condizioni socio-economiche privilegiate e quelli che iniziano la loro esistenza sotto l’influenza di una situazione familiare penalizzante, destinata a riverberarsi sull’età adulta.

Se è abbastanza pacifico che i servizi per la prima infanzia siano uno strumento importante di conciliazione, gli stessi non esauriscono il quadro degli “assetti di cura” che i genitori possono voler adottare per i propri figli, soprattutto nei primi anni di vita. Una parte significativa della cura dei bambini nei primissimi anni di vita è infatti ancora oggi, in Europa, fornita in modo informale [OCSE, 2010, nei riferimenti]. La scelta delle famiglie di ricorrere a strumenti conciliativi come il congedo parentale o il part time, l’aiuto dei nonni o la baby sitter, fino alla decisione di molte donne (soprattutto in alcuni paesi come l’Italia) di uscire dal mercato del lavoro, non sono solo il riflesso dei vincoli e delle opportunità offerte dalle politiche pubbliche in tema di famiglia. Si tratta spesso anche del sedimentato culturale di ciò che in una data società si intende per “buona infanzia” e per “buona genitorialità” [Pfau Effinger, 2005].

In effetti, tutti i complessi temi che sono oggi alla ribalta nell’ambito del filone dei “nuovi rischi sociali” – l’invecchiamento della popolazione, le relazioni di genere, il lavoro femminile e la conciliazione dei carichi di cura, il calo demografico e la precarizzazione delle carriere lavorative, la povertà infantile e l’investimento educativo nelle nuove generazioni – costituiscono “problemi di policy” che inesorabilmente chiamano la società e la classe politica ad attingere ad una cornice valoriale che si è consolidata nell’arco di un lunghissimo periodo storico, e che tuttavia viene costantemente “sfidata” da principi e simboli concorrenti, fermentati nel contesto della secolarizzazione.

Anche gli studi scientifici sui modelli di cura della prima infanzia contribuiscono a “complicare” il bilanciamento tra soluzioni formali ed informali, tra la scelta dell’accudimento domestico e la socializzazione precoce dei bambini. A questo proposito giova citare un interessante ed autorevole rapporto Come cambia la cura dell’infanzia prodotto dal Centro di Ricerca dell’Unicef presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze, nel 2008, sulla transizione in atto nella cura della prima infanzia nei paesi economicamente avanzati. Nel rapporto leggiamo: «si sta verificando un grande cambiamento nel modo in cui i bambini vengono cresciuti nei paesi economicamente più avanzati del mondo. La cura dei bambini piccoli, dopo essere stata per secoli una questione prevalentemente privata e familiare, adesso si sta trasformando in larga misura in un’attività esterna alla famiglia in cui sono sempre più coinvolti i governi e le imprese private. La maggioranza della generazione dei paesi dell’OCSE adesso in fase di crescita è la prima a trascorrere gran parte della prima infanzia non nella propria casa, in famiglia, ma in strutture esterne».

Se nel rapporto si riconosce la grande importanza di servizi educativi per la prima infanzia, in un’ottica di pari opportunità, competitività, lotta alla povertà infantile ed educazione precoce, si invita allo stesso tempo ad una riflessione cruciale: «Date queste pressioni, esiste il rischio reale che il cambiamento nella cura dell’infanzia segua un percorso determinato dalle esigenze e dalle spinte del momento, piuttosto che da una visione o una scelta a lungo termine […]. In particolare, questo grande cambiamento viene esaminato a partire da un punto di vista che rischia di essere dimenticato e che è invece tanto chiaramente enunciato nell’articolo 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia, vale a dire che in tutte le azioni che riguardano i bambini “l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”».

Ora, nel rapporto, accanto ai risultati incoraggianti degli studi condotti sui benefici di un’istruzione prescolare – in particolare con riferimento al miglioramento dei risultati scolastici e del comportamento negli anni successivi (soprattutto con riferimento ai bambini provenienti da famiglie povere o con bassi livelli di istruzione) – vengono riportati anche i risultati meno incoraggianti di un inserimento “troppo precoce” dei bambini nei servizi collettivi. In particolare: «attualmente, la migliore generalizzazione che si possa fare è che più piccolo è il bambino e più ore trascorre in strutture per l’infanzia, più elevati sono i rischi. In particolare, un orario di permanenza lungo è considerato inadeguato per i bambini che hanno meno di 1 anno. Una assistenza inadeguata in questo periodo critico della vita può dar luogo ad una fragilità di base e ad un precario apprendimento futuro; quello che riguarda l’acquisizione di abilità cognitive e linguistiche, interessa anche lo sviluppo psicologico ed emotivo. Nel complesso, è opinione diffusa che l’assistenza all’infanzia “troppo precoce e per troppo tempo” può essere dannosa».

E’ evidente, quindi, che su questo delicato tema, eccessive semplificazioni o l’accentuazione di un aspetto a discapito degli altri rischino di produrre più danni che vantaggi. I primi tre anni di vita del bambino, quando i genitori lavorano, deve essere considerato una fase complessa in cui è bene che lo Stato appronti strumenti di conciliazioni differenti a cui le famiglie possono ricorrere secondo sequenze che dovrebbero di volta in volta riflettere un buon compromesso tra le esigenze del bambino – particolarmente cruciali nel primo anno di vita – e quelle dei genitori, nella prospettiva del perseguimento di un soddisfacente work-life balance [OCSE, How’s life].

Se la prospettiva più promettente, per la soluzione dei dilemmi conciliativi dell’era post-fordista, sembra essere quella della ridefinizione dei corsi di vita di uomini e donne, attraverso fasi di lavoro e di cura informale, l’importanza tanto di una efficace legislazione dei congedi, quanto di una decisa promozione delle forme flessibili di lavoro diviene quindi evidente.

I congedi, nella prospettiva della conciliazione tra lavoro e cura dell’infanzia, rappresentano l’istituto attraverso cui viene riconosciuto il valore sociale del tempo di cura impiegato dai genitori lavoratori nei confronti dei figli [Zanatta, 2005; Fasano, 2011]. Sebbene le tipologie, la durata ed il trattamento economico dei congedi vari anche sensibilmente tra i paesi dell’area OCSE, tutti, tranne Stati Uniti ed Australia, riconoscono alla madre un congedo retribuito, nelle settimane immediatamente precedenti e successive al parto [Naldini e Saraceno, 2011]. In effetti il congedo di maternità, il primo diffusosi in Europa già tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, risponde tradizionalmente alle esigenze di tutela della salute della madre e del bambino, in particolare nella fase del puerperio e dell’allattamento. Il congedo di paternità, di cui può usufruire specificamente il padre, quando è previsto, copre un arco di tempo molto breve (dalle due settimane della Svezia ai due giorni dell’Olanda), mentre quello parentale viene riconosciuto al padre ed alla madre, ma con discipline variabili da Stato a Stato, sia con riferimento alla durata sia per quanto riguarda la “formula” della condivisione.

Certamente, le due direttive europee sui congedi di maternità (92/85/EC) e parentali (96/34/EC) hanno contribuito a stabilire una serie di garanzie minime a cui i paesi membri si sono dovuti uniformare. In particolare, la direttiva 1996/34 sui congedi parentali – che prevedeva il diritto a un congedo di almeno tre mesi per tutti lavoratori nel caso di nascita o di adozione di un bambino (che persiste fino a che il bambino raggiunge un’età definita a livello nazionale, che può arrivare a otto anni) – è stata riformata dalla direttiva 2010/18 che prevede 4 mesi per ciascun genitore lavoratore, di cui uno non trasferibile (con l’obiettivo di incentivare il suo impiego da parte dei padri). Inoltre, in ragione dell’incremento delle forme di lavoro flessibile, giova sottolineare che la disciplina dei congedi si applica a tutte le forme di contratto o relazione di lavoro, compreso il lavoro a tempo parziale e il lavoro tramite agenzie interinali. Gli Stati membri si devono uniformare – nel caso in cui la disciplina nazionale dei congedi sia meno favorevole di quella prevista dalla 2010/18 – entro due anni.

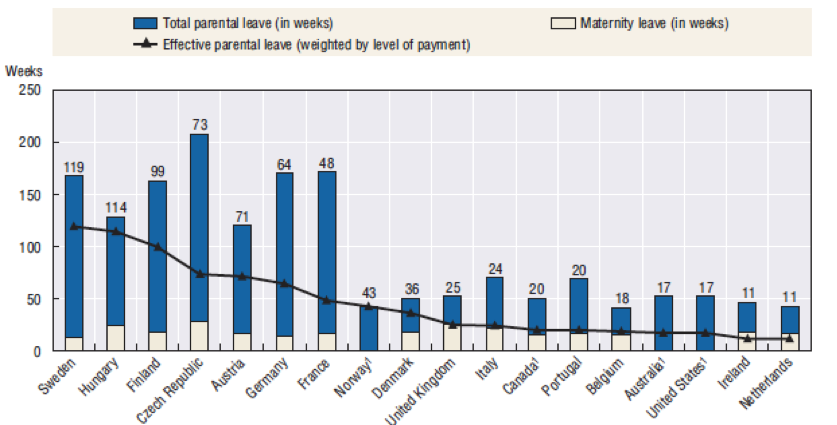

Il quadro rimane comunque abbastanza variegato. In questo senso un utile strumento di comparazione tra le legislazioni nazionali in materia di congedi parentali è rappresentato dal “livello di efficacia del congedo parentale”, di cui si serve anche il rapporto del Centro di Ricerca dell’Unicef presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze. Il livello di efficacia è dato dalla moltiplicazione della durata del congedo per la percentuale del salario corrisposto ed è un indicatore molto importante non solo perché permette un confronto immediato tra i paesi ma anche perché mette in evidenza due fattori (lunghezza e trattamento economico) che hanno un impatto molto significativo sulla decisione della madre di rimanere sul mercato del lavoro e su quella del padre di usufruire di parte del congedo. Nella tabella 1 sono riportati i congedi effettivi nei paesi dell’area OCSE, ricostruiti nello studio Starting Strong II, sulla base dei lavori di Plantenga e Siegel [2004]. Come si può notare, i paesi in cui il congedo è meglio retribuito, in ragione della durata, sono Svezia, Ungheria e Finlandia. Seguono con un certo distacco Francia e Germania, mentre si confermano assolutamente sfavorevoli le legislazioni di Stati Uniti, Irlanda e Olanda.

Grafico 1. Congedi parentali “effettivi” nell’area OCSE, Starting Strong II, 2006

Nell’ultimo decennio, molti studi hanno cercato di mettere a fuoco l’incidenza del congedo sull’occupazione femminile, e, a cascata, sul gap di genere. La principale ragione di questo interesse risiede nel fatto che si tratta di un istituto utilizzato in modo prevalente dalle madri, pur trattandosi di uno strumento di conciliazione formalmente neutro, cioè fruibile da entrambe i genitori. Sono due i fattori della disciplina del congedo che, come abbiamo già accennato, influenzano il suo utilizzo: la durata e la remunerazione.

Per quanto riguarda il primo, a partire dagli studi di Ruhm [1998] e Jaumotte [2003], fino a quelli più recenti di Plantenga e Remery [2005], si è cercato di calcolare, sulla base di modelli economici di costo/opportunità, la durata che dovrebbe avere il congedo parentale (ovviamente un congedo effettivo, cioè pagato almeno i due terzi dello stipendio). Gli esiti indicano in 20 settimane il periodo ottimale. Infatti, congedi troppo brevi possono spingere le madri a lasciare il lavoro per dedicare al figlio un’attenzione maggiore nei primi mesi di vita, mentre congedi troppo lunghi sembrano avere effetti negativi di de-skilling, rendendo più difficoltoso il rientro del lavoratore nella prospettiva della competitività sul mercato del lavoro [Naldini e Saraceno, 2011].

Il tema è davvero complesso e deve spingere ad evitare la ricerca di risposte univoche. In questo senso sono assai utili le riflessioni di Pfau Effinger: «Non trova conferma l’ipotesi in base alla quale il grado di generosità degli schemi di congedo familiare ha un impatto negativo sul tasso di occupazione delle madri con figli di età inferiore a 2 anni. Anzi risulta che il tasso di occupazione delle madri con figli di età compresa fra 3 e 6 anni è considerevolmente più alta nei sistemi di welfare con schemi generosi di congedo familiare rispetto a quelli con schemi meno generosi. Una spiegazione di carattere generale è che le politiche di congedo familiare, come altre politiche di welfare, non determinano i comportamenti. L’esito di tali politiche differisce a seconda del contesto culturale, istituzionale, sociale ed economico in cui sono inserite» [Pfau Effinger, 2010, p. 204]. L’importanza di considerare il contesto culturale, istituzionale e del mercato del lavoro, nel momento in cui si definisce o si riforma la disciplina dei congedi, in un dato ordinamento, è pertanto di tutta evidenza. Vediamo ora tre casi particolarmente interessanti.

La Svezia: una pluralità di strumenti efficaci tra cui scegliere

In Svezia è previsto un congedo di maternità di 14 settimane a cui si aggiunge un congedo di paternità di due settimane (dieci giorni lavorativi) da utilizzare nei primi 60 giorni di vita del bambino. Queste previsioni fanno quindi sì che nei due mesi successivi alla nascita venga garantita un periodo di condivisione dell’esperienza di cura del neonato all’interno della coppia. A questi congedi si aggiunge quello parentale, di 18 mesi per ciascun genitore lavoratore. La Svezia prevede quindi 3 anni complessivi di congedo, per la coppia, di cui 480 giorni remunerati: 390 giorni all’80% della retribuzione ed i rimanenti 90 ad un tasso fisso. Il congedo parentale può essere diviso equamente tra i genitori ma 60 giorni sono riservati esclusivamente ai padri, secondo la formula “prendilo o perdilo”. L’attenzione per il coinvolgimento dei padri nelle responsabilità di cura verso i figli ha visto del resto la Svezia apripista, essendo stata prevista la possibilità per gli stessi di usufruire del congedo già dal lontano 1974.

Questa disciplina, che pone la Svezia in testa alla graduatoria europea in tema di congedi effettivi, è arricchita da un’ulteriore importante previsione: il diritto dei genitori di figli di età inferiore ad otto anni di ridurre del 25% l’orario di lavoro. Dal 1 luglio 2008 è stato introdotto un ulteriore incentivo all’utilizzo del congedo da parte dei padri (che comunque è già il più alto in Europa, con il 17,2% degli aventi diritto), prevedendo un bonus di 3.000 corone svedesi (circa 340 euro) al mese per le coppie che condividono il congedo parentale. In questo caso la cifra dipende oltre che dal salario dei genitori, dalla durata del congedo chiesto dal padre.

La Germania: verso il superamento del maternalismo

In Germania è previsto un congedo di maternità di 14 settimane, mentre non è previsto alcun congedo di paternità. Dal 1° gennaio 2007 è in vigore l’indennità per congedo parentale (Elterngeld): per dodici mesi viene erogato il 67% dello stipendio netto percepito fino a quel momento dal genitore in congedo, fino ad un massimo di 1.800 euro. Due ulteriori mesi sono un incentivo, soprattutto per i papà, a mettersi in congedo. Il presupposto generale per percepire l’indennità parentale è la sospensione dell’attività lavorativa allo scopo di accudire i figli o la riduzione della stessa a massimo 30 ore settimanali. La base di calcolo è il reddito medio degli ultimi dodici mesi antecedenti la nascita del figlio.

Chi dopo la nascita riduce l’orario di lavoro a un massimo di 30 ore settimanali riceve il 67% della somma che gli viene a mancare. Tutti i genitori soli ricevono un’indennità minima di 300 euro, anche se prima della nascita non hanno lavorato o hanno percepito un reddito inferiore a 300 euro. Più basso è il reddito netto maggiore è il contributo percentuale erogato. Per ogni 20 euro di stipendio al di sotto dei 1.000 euro l’ammontare del contributo aumenta di un punto percentuale. I genitori possono scegliere liberamente chi dei due farà richiesta dell’indennità per congedo parentale e quando. Un genitore può beneficiare dell’indennità parentale per un massimo di 12 mesi. Due mesi spettano all’altro genitore. Il periodo di erogazione dell’indennità parentale può anche essere raddoppiato a 24 o 28 mesi. In questo caso gli importi mensili percepiti sono dimezzati.

Nel complesso, la recente riforma dei congedi in Germania mira a superare il tradizionale maternalismo delle politiche per la prima infanzia adottate a partire dall’immediato dopoguerra, favorendo la condivisione della cura da parte dei papà (due dei 14 mesi di congedo sono di uso esclusivo da parte dei padri) e promuovendo una cultura aziendale tesa alla flessibilizzazione dell’orario di lavoro. In questa direzione deve essere del resto letta la previsione della possibilità, da parte dei lavoratori con carichi di cura, dell’utilizzo dello strumento del part-time anche dopo i 14 mesi di congedo. Questo strumento di conciliazione è un vero e proprio diritto per i dipendenti in imprese che impiegano più di quindici dipendenti, mentre diventa oggetto di negoziazione tra le parti nel caso di imprese di minori dimensioni.

L’Italia: al bivio

In Italia, ad un congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi, la legge 53/2000 ha affiancato una disciplina del congedo parentale facoltativo che riconosce a ciascun genitore un periodo di 6 mesi, fino a 10 mesi complessivi per la coppia, da utilizzare entro i primi 8 anni di vita del bambino. I genitori soli hanno diritto ad usufruire di 10 mesi, L’istituto è stato concepito in modo flessibile, infatti può essere fruito contemporaneamente dai genitori, ed è frazionabile fino ad 1 giorno [Confalonieri, 2009]. Esiste poi un incentivo al suo utilizzo da parte dei padri, in ragione del fatto che, se quest’ultimo chiede un congedo di almeno tre mesi, l’ammontare complessivo per la coppia sale da 10 a 11 mesi.

La minore efficacia del congedo parentale previsto in Italia, rispetto a quello di molti altri paesi europei (si veda il Grafico 1), dipende dal livello esiguo dell’indennità, cioè il 30% del salario. Si tratta di una remunerazione che scoraggia il suo utilizzo da parte di molte madri lavoratrici e, soprattutto, da parte della quasi totalità dei padri (solo il 6,9% contro il 45,3% delle donne, secondo una rilevazione Istat del 2010).

Non è del resto previsto, nel caso italiano, il ricorso al part-time come diritto dei genitori nel periodo di congedo parentale, istituto invece consolidato in Svezia ed introdotto recentemente dalla riforma tedesca del 2007. Questo strumento di policy potrebbe invece rivelarsi particolarmente utile per contemperare, nei primi anni di vita del bambino, il bisogno di quest’ultimo di essere accudito dai propri genitori e la necessità degli stessi, in quanto lavoratori, di evitare fenomeni di de-skilling, legati all’interruzione totale dell’attività per un certo numero di mesi.

Le famiglie europee sono oggi alle prese, nella costruzione dei loro corsi di vita e di lavoro, con la definizione di strategie che debbono tenere conto di un contesto economico, sociale e culturale complesso, e in parte “deteriorato” dalla crisi finanziaria che ha colpito il Vecchio Continente negli ultimi due anni. I dilemmi conciliativi sulla cura dei figli, rappresentano un fattore rilevantissimo nella prospettiva della tenuta dei sistemi di protezione sociale, perché, come abbiamo visto, temi quali il preoccupante trend demografico e i conseguenti squilibri intergenerazionali, la povertà infantile, l’investimento precoce nel capitale umano, l’inclusione sociale, la competitività e le pari opportunità, ruotano tutti attorno ad una serie difficile di compromessi, che si rivelano un vero e proprio rompicapo: l’Europa sta invecchiando troppo rapidamente, quindi è necessario creare le condizioni per favorire il ricambio generazionale; i bambini, a loro volta, necessitano, per una crescita armonica, delle cure amorevoli di entrambe i genitori e di servizi di qualità ed accessibili; i servizi pubblici di elevata qualità hanno costi elevati, ma anche il congedo comporta un carico organizzativo all’impresa ed un rischio di de-skilling per il genitore (quasi sempre donna). Cosa fare quindi?

Servono politiche di ampio respiro e coraggiose nel trasferire risorse – forse poche, ma pur sempre decisive – ad un settore, quello delle politiche familiari, che più di ogni altro ha a che fare con il benessere del tessuto sociale. Le politiche di conciliazioni rappresentano una risposta che gli Stati europei sono oggi chiamati pressantemente a dare al bisogno dei cittadini di trovare soluzioni adeguate alle proprie responsabilità di cura. Le stesse devono essere elaborate non solo avendo chiaro l’obiettivo della promozione di una genitorialità finalmente condivisa tra uomo e donna. La soluzione del rompicapo deve essere guidata da una visione politica complessiva che guardi al benessere dei bambini, degli uomini e delle donne all’interno delle strutture familiari cui gli stessi continuano ad appartenere, pur nella sempre più frequente eterogeneità delle biografie.

In questo quadro, il ruolo del privato non è certamente trascurabile. Da un lato, una parte importante dell’offerta di servizi per la prima infanzia in Italia è rappresentata da strutture di titolarità del privato for profit e non profit (si veda l’ultimo monitoraggio del Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza nei riferimenti). Quindi, da questo punto di vista, il ruolo dello Stato rileva soprattutto sotto il profilo della “garanzia del controllo” – mediante gli strumenti dell’ autorizzazione e dell’ accreditamento – nell’ottica di perseguire quegli obiettivi di qualità ed accessibilità imprescindibili in questo delicato settore.

Dall’altro lato, però, è bene sottolineare che il contributo più prezioso che il secondo welfare può dare ai dilemmi conciliativi riguarda soluzioni leggere, innovative ed intelligenti che hanno a che fare soprattutto con la flessibilizzazione dell’organizzazione del lavoro, con i tempi delle città, con le attività extrascolastiche. Queste soluzioni riguardano prevalentemente i bisogni di conciliazione delle famiglie con bambini nella fascia scolare. Il ruolo dello Stato non può invece che essere prevalente nei confronti della prima infanzia, e si deve sostanziare tanto nell’abbattimento delle rette di frequenza dei nidi (altrimenti difficilmente accessibili per le coppie, soprattutto quelle giovani, con redditi bassi o intermittenti), quanto nella predisposizione di una legislazione sui congedi e sul lavoro a tempo parziale che è imprescindibile per la definizione di politiche familiari efficaci.

Ciò che rende i paesi scandinavi (abbiamo visto l’esempio della Svezia) migliori di altri, nell’elaborazione e nell’implementazione di politiche familiari, è proprio l’esistenza consolidata di una visione consapevole e coerente, che prende le mosse dal riconoscimento della cura come di un diritto dei cittadini [Knijn e Kremer, 1997] e che disegna strumenti diversi, ma tutti efficaci e credibili, a disposizione dei genitori nelle varie fasi della vita. Questa visione, del resto, è stata fatta propria anche dal sistema produttivo, poiché le imprese dell’area scandinava sperimentano da tempo soluzioni flessibili, senza perdere la propria competitività sul mercato. La Svezia ha i migliori servizi per la prima infanzia, in termini di qualità e accessibilità. Si tratta di servizi che rientrano a pieno titolo nel sistema educativo, non di soluzioni custodiali e assistenziali. Ciononostante, i genitori svedesi, soprattutto nel primo anno di vita del bambino, scelgono nella maggior parte dei casi il congedo, come la soluzione più adatta alle esigenze della prima infanzia. Lo strumento del part-time, poi, assiste ulteriormente il graduale distacco dal bambino ed il rientro pieno all’attività lavorativa negli anni successivi. E’ questa modularità la vera forza delle politiche familiari scandinave. Non stupisce, quindi, che questi paesi abbiano i livelli più bassi di povertà infantile e quelli più alti di occupazione femminile, natalità e pari opportunità, a conferma che l’investimento in queste politiche ha un ritorno cruciale sul benessere dell’intera società.

La Germania, un paese che scontava fino a pochi anni fa gli effetti di un maternalismo molto radicato – in termini di scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro (soprattutto nei primi anni di vita del bambino) e tassi di fertilità estremamente bassi – con la riforma del 2007 ha scelto, con gradualità ma anche con decisione, la via scandinava della condivisione dei carichi di cura tra madre e padre e una disciplina dei congedi e del part-time decisamente favorevole alle strategie conciliative. I risultati sono già visibili: tra gennaio 2007 e marzo 2008 quasi il 100% dei genitori ha fatto domanda di congedo, mentre nel 2006, con la precedente legislazione, la percentuale era del 77% a causa dei limiti di reddito più stringenti. Nel 12% delle famiglie, sia madre che padre hanno ricevuto il sussidio. La percentuale raggiunge il 16% con le famiglie in cui hanno fatto domanda solo i padri. Con la precedente legislazione solo il 3,5% dei padri aveva usato il sussidio. La misura ha stabilizzato i redditi delle giovani famiglie: il 45% delle madri ha dichiarato che il reddito è diminuito dopo la nascita del figlio, il 29% che è rimasto invariato e il 21% che è aumentato. Riduzioni di reddito sono avvenute principalmente nelle famiglie a reddito più alto, mentre per quelle a reddito più basso è rimasto invariato o è aumentato. Un anno e mezzo dopo la nascita del figlio, il 43% delle donne che hanno ricevuto il sussidio sono nuovamente occupate, contro il 38% del 2006 [Parental allowance (Elterngeld) – An innovative policy, European Employment Observatory Germany]

In Italia, oggi, il tasso di occupazione femminile e quello di fertilità sono preoccupanti, così come l’indice di povertà infantile (OCSE, Doing Better for Families, nei riferimenti). In questa cornice, il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro, da poco approdato al Senato, prevede l’introduzione nel nostro paese di un congedo di paternità obbligatorio che sembra riconoscere, seppure per un periodo molto breve, il diritto del padre lavoratore di trascorrere del tempo di cura con il proprio bambino. Sarà interessante verificare il tenore del testo definitivo una volta approvato dal Parlamento. Sempre nella prospettiva del “sostegno alla genitorialità”, il Ministro Riccardi ha elaborato una proposta in sette punti che prevede, tra gli altri, l’estensione del periodo di congedo parentale oltre gli attuali 8 anni del bambino e la possibilità per i nonni – anche alla luce dell’innalzamento dell’età di pensionamento – di usufruire di congedi per la cura dei nipoti. Nella proposta del Ministro per la Cooperazione e l’Integrazione prende corpo anche l’idea di prevedere la concessione obbligatoria del part-time ai genitori lavoratori da parte delle imprese; iniziativa che ci porterebbe nettamente più vicino ai modelli della Svezia e della Germania. Siamo quindi ad un bivio, speriamo di prendere la giusta direzione.

Riferimenti:

Documento OCSE sulle soluzioni di cura informale nei paesi dell’area (2010)

Documento OCSE sui livelli di istruzione per genere nei paesi dell’area (2011)

OCSE Starting Strong II (2006)

OCSE Doing Better for Families (2011)

OCSE 2011 How’s life (2011)

Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza, Monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (2009)

Centro di Ricerca Innocenti dell’Unicef, Come cambia la cura dell’infanzia (2008)

Per approfondire il caso dei congedi in Germania:

Ambasciata della Repubblica Federale di Germania in Italia

Il sito ufficiale (in tedesco):Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Uno studio del 2009 della società Economix per il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali tedesco, illustra i primi risultati della misura Parental allowance (Elterngeld) – An innovative policy, European Employment Observatory Germany

Dati aggiornati sono disponibili sul sito del Federal Statistical Office tedesco

Sulla normativa dei congedi in Svezia

L’utilizzo dei congedi da parte dei padri

Una valutazione della riforma “daddy month”

Il dibattito recente sugli strumenti di conciliazione in Italia:

Maurizio Ferrera, Se il “Fattore D” resta un accessorio, Corriere della Sera, 6 marzo 2012

Maria Novella De Luca, Genitori, sì ai congedi fino ai 18 anni dei figli, La Repubblica, 10 aprile 2012

Barbara Stefanelli, La crescita? Più donne che lavorano (e tanti figli), Il Corriere della Sera, 19 ottobre 2011

Donata Gottardi, Professore ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Verona, “Quella trappola dei voucher per la baby sitter”, L’Unità, 4 aprile 2012

Alcuni riferimenti bibliografici utili per approfondire i temi trattati:

Barbagli, M. e Kertzer, D.I. (a cura di) 2003, Storia della famiglia in Europa, Roma-Bari, Editori Laterza.

Daly, M. e Rake, K., 2003, Gender and the Welfare State, Cambridge, Polity Press.

Fasano, A., 2011, Le politiche di conciliazione in Svezia, Olanda Francia e Germania, in Paci, M. e Pugliese, E. (a cura di), Welfare e promozione delle capacità, Bologna, Il Mulino.

Esping-Andersen, G., 2009, The Incomplete Revolution. Adapting to Women’s New Roles, Cambridge, Polity Press.

Ferrera, M., 2006, Le politiche sociali, Bologna, Il Mulino.

Jaumotte, F., 2003, Female labour force participation: past trends and main determinants in OECD countries, OECD Economics Department Working Papers n. 376.

Knijn T. e Kremer M., 1997, Gender and the Caring Dimension of the Welfare States: Towards Inclusive Citizenship, in «Social Politics», vol. 4, n. 3, pp. 328-361.

Lewis, J. (a cura di), 2006, Children, Changing Families and Welfare States, Cheltenham, Edward Elgar.

Lewis. J., 2009, Work-Family Balance, Gender, and Family, Northampton, MA: Edward Elgar.

Naldini, M. e Saraceno, c., 2011, Conciliare famiglia e lavoro, Bologna, Il Mulino.

Pfau-Effinger, B., 2005, Welfare State Policies and the Development of Care Arrangements, in «European Societies», vol. 7, n. 2, pp. 321-347.

Pfau-Effinger, B., 2010, L’impatto dei congedi parentali sull’occupazione delle madri nelle società europee, in «La rivista delle politiche sociali», 7(1), p. 189-208.

Plantega J. and M. Siegel, 2004, Childcare in a changing world, Part I: European childcare strategy, ”Childcare in a changing world”, Rijksuniversiteit Groningen.

Plantenga J. and C. Remery, 2005, Reconciliation of work and private life. A comparative review of thirty European countries, Report of the EU Expert Group on Gender, Social Inclusion and Employment (EGGSIE), European Commission, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Ruhm, C., 1998. The Economic Consequences of Parental Leave Mandates: Lessons from Europe, in «Quarterly Journal of Economics», 113(1), pp. 285-318.

Saraceno, C., 2003, Politiche sociali e famiglia, in Barbagli, M. e Kertzer, D.I. (a cura di), Storia della famiglia in Europa, vol. III, Roma-Bari, Editori Laterza.

Zanatta L., 2005, Conciliazione tra lavoro e famiglia, in Osservatorio nazionale sulle famiglie e le politiche sociali di sostegno alle responsabilità familiari, vol. II, il Mulino, Bologna.